Unsere Nächte mit Wladimir

Katrin U. Ernst

Prolog

Wochenlang, monatelang lauschten wir des Nachts Hörbücher – Autor und Leser Wladimir Kaminer.

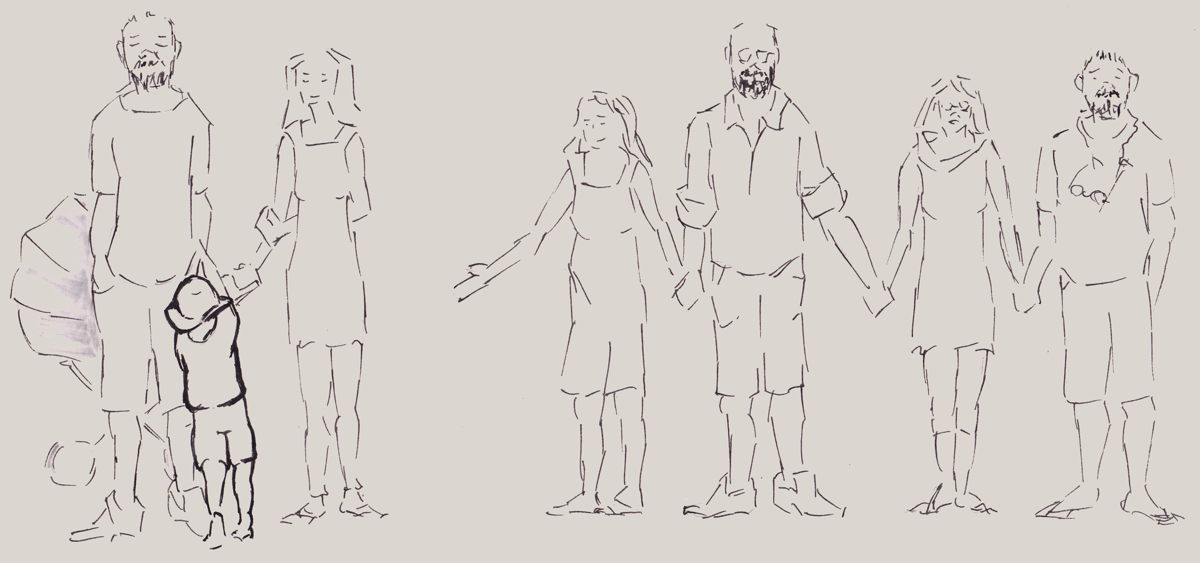

Großeltern zu werden, ist in aller Regel ein besonderer Abschnitt im Leben. Bei uns schien es etwas vollkommen Außergewöhnliches, etwas drastisch Intensives wie eigenwillig Spektakuläres gewesen zu sein. Neues Leben, kindliche Liebe, bedingungslose Zuwendung, grenzenlose Neugier durchflutete unseren Alltag wie unsere Heimstätte. Die Zeiten mit Stellan krempelten unser Leben um, brachten neue Erfahrungen wie uns letztendlich um den Nachtschlaf. Und den kleinen Jungen?

Also ließen wir uns auf Wladimirs Geschichten ein, die sein Leben und sicher ebenso seine Fantasie

diktierten. Wir lauschten. Nicht pessimistisch und auch nicht optimistisch, sondern in einer humorvoll direkten

wie bildhaften Art erzählte unser nächtlicher Vorleser. Wir schmunzelten und schluckten zugleich.

Nach drei Jahren und zwei Monaten intensiver Großelternschaft waren wir von jetzt auf gleich

draußen. Ja, Mensch

Kind, Liebe und Bindung wisch und weg. Cancel Culture. Real oder Fantasie? Sonderbar, das Leben, unser Leben

ging weiter und scherte sich nicht um willkürliche Verfügungen. Und das Kind?

Nahmen wir uns und insbesondere das Familienleben zu ernst? Verfallen wir zwangsläufig in Erinnerungen oder

suchen wir nach Spuren einer aufkommenden Katastrophe in unserem familiären Mikrokosmos? Sicher von beidem

ein

Stückchen, verbunden mit den Ereignissen im Makrokosmos der 20/21er Gesellschaft.

Niemals war es hier langweilig. Bizarre, urkomische und seltsame Erscheinungen begleiteten die Metamorphose

unserer Tochter wie die der von uns wahrnehmbaren Öffentlichkeit. Von lebenslustiger Vielfalt und Offenheit

ging es ohne Umweg zu Krampf, Zwang und Verlusten.

Das unmittelbar erlebte Sich-Befreien von Verbindlichkeit, Wertschätzung, Freude, Vertrauen in sich selbst

und

die Gemeinschaft und vor allem der bedingungslosen Liebe zum Kind gab uns mehr Zeit zum Nachdenken

schließlich

zum Versuch, das Geschehen aufzuarbeiten.

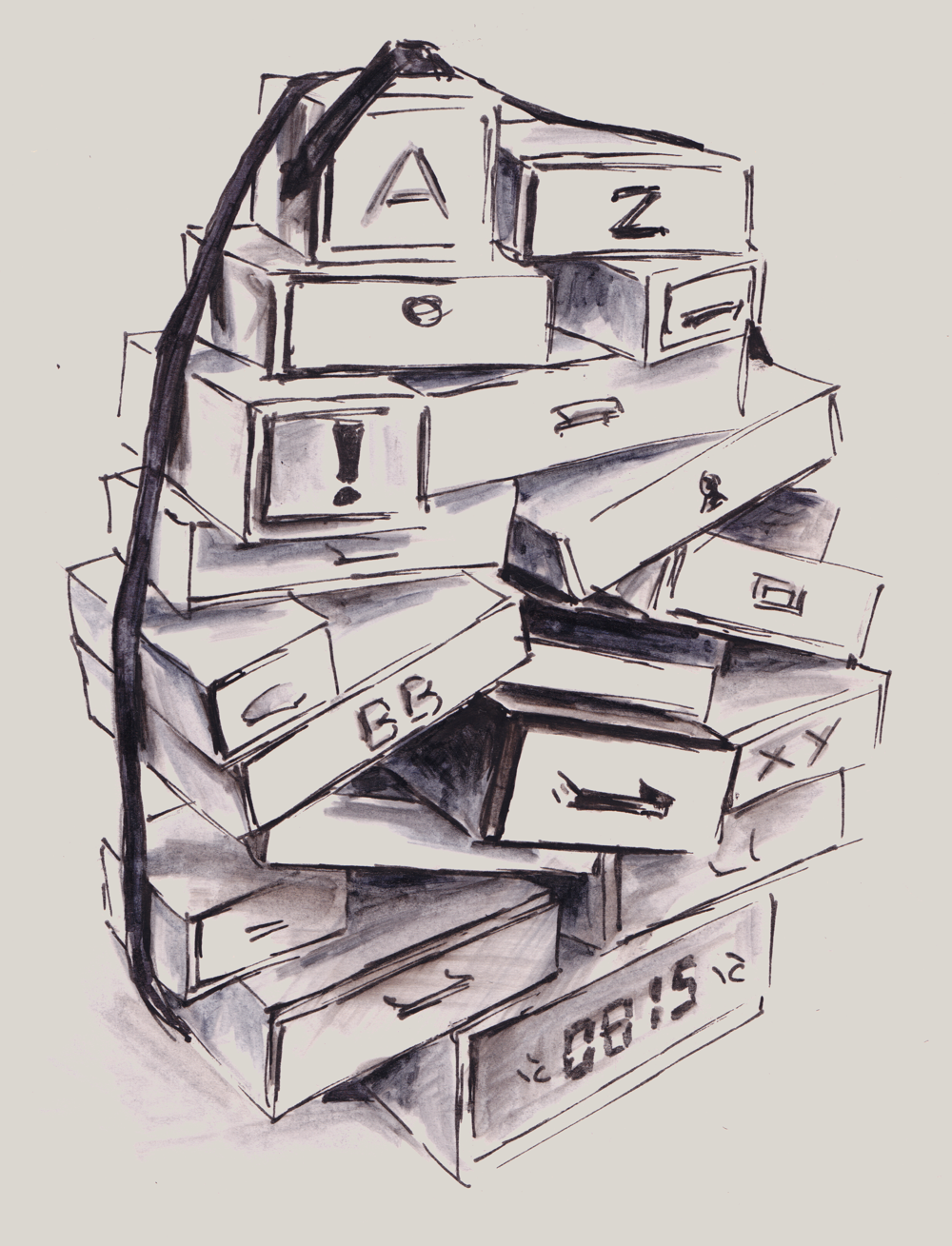

Junge, karrierebewusste Stadtbewohner zeigen öfters ein skurriles Verhalten in ihrem Anpassungsdrang. Hierzu erfanden und fanden sie viele Schubladen. Letztendlich erscheint dies eher als eine Anleitung zum Unglücklichsein wie zum stetigen Getrieben sein, welche doch das Leben perfekt wie absolut geregelt und vermeintlich erfolgreich gestalten sollte. Alles muss optimierbar und damit anpassbar für diese Welt sein. Und die Kinder? Der eigene Nachwuchs wird instrumentalisiert, als Vorzeigeobjekt, als Spielzeug, mehr noch als Lifestyleprodukt gehalten.

Unsere Anekdoten und Überlegungen mögen zur Diskussion anregen. Das Leid war unsererseits nicht zu

verhindern – ein verängstigtes, scheues kleines Kind.

Versuchen wir alle offener mit entsprechenden, vermeintlich einzig familiären Problemen umzugehen. Die

Ursachen solcher Bruchstellen liegen tiefer. Als Eltern, Großeltern und ebenso als Erwachsener ist

Aufmerksamkeit und Engagement für unsere Kinder gefragt – für die Kleinen und für die

Größeren. Diese sehr jungen Menschen bekommen derzeit wenig Stimmen, insbesondere da ein Teil der

heutigen Elterngeneration mit Pedanterie, Kontrolle und Dogmen Familien und Gemeinschaften spaltet, ja

pulverisiert.

Fast jede Form von Bereitschaft, sich auf Menschen anderer Horizonte, anderem Alters oder anderer Schichten

einzulassen, kann so nahezu vollständig verloren gehen. Zugleich wird mit Zwang versucht,

Handlungsvorschriften

widerspruchslos zu übernehmen.

Mit familiärem Austausch, Vertrauen, gewachsener Beziehung gleich Zugehörigkeit und Perspektive haben

unsere Erlebnisse nichts gemein.

Viele bunte Bausteine, Wörter, Begriffe und Ideen

Ein kleiner Mann schüttete mit großer Anstrengung einen Eimer bunter Bausteine auf den Boden. Freude und Tatendrang. Im Laufe der Zeit wurden diese Steine unterschiedlich eingesetzt. Mal verbaut, dann waren es Einkäufe oder Lieferartikel, in eine kleinen Schachtel gesteckt. Oder ein bunter Zug, eine Straßenbahn schlängelte sich über den Teppich, um kurz danach eine Ladung der Baggerschaufel darzustellen und auf eine Ladefläche verkippt zu werden. Die bunten geometrischen Körper fanden unbegrenzte Verwendung. Verstreut lagen sie stets auf dem Fußboden, um gelegentlich auf sie zurückzukommen.

Streuen wir Wörter, Begriffe in den Raum des Miteinanders, werden diese nie gesamt, dafür meist im

Kontext eingesetzt. Diverse Bezeichnungen liegen wie die Bausteine unseres Enkels verstreut herum und kommen zum

Einsatz, wenn dieses oder jenes benannt oder beschrieben werden soll.

Obwohl Stellan eine Vorliebe für die Farbe Gelb entwickelte, setzte er nicht sortiert gelbe Bausteine ein.

Flache blaue Quaderformen fungierten als Nudelpackung, gelbe Körper als Käse und grüne Walzen als

Gurken. Diese Zuweisungen fundierten auf seinen Vorlieben – Gurke, Gouda und Makkaroni aus einer blauen

Packung. Nach dem Einkauf durfte die Nudelpackung Straßenbahn sein wie die Gurke ein Teil einer

Brückenkonstruktion.

Mit den Wörtern und Begriffen in der Welt der Erwachsenen und insbesondere in der Welt seiner Eltern

verläuft

es derzeit anscheinend anders.

Begriffe werden zunehmend besetzt, vorgegeben, einsortiert und zugewiesen. Eine Vereinfachung indem fast alle

Interaktionen vorhersehbarer werden. Der Boden der Begrifflichkeiten, der Kommunikation wirkt entsprechend

aufgeräumt, sortiert, kategorisiert. Leerstellen zeigen sich, Freiräume entschwinden.

Der kleine Mann fühlte sich in seinem Spiel sicher und geborgen. Entsprechend wandelte er ständig

seine Welt,

wie er diese stetig unbewusst erweiterte.

Vor- und fremdbestimmter Einsatz der Begriffs-Bausteine, lässt das Vertrauen in die eigene Urteilskraft

schwinden und letztendlich gleichfalls das kreative Potential.

Folglich ist man dann kaum mehr in der Lage diese Bausteine instinktiv wie einfallsreich einzusetzen. Ein

monotones, beschränktes und somit langweiliges Spiel gleich Leben. So bewirken diese Lücken weniger

Freiräume

für das Selbst, wohl eher innere Leere, da so das Selbstvertrauen auf Grund diverser Abhängigkeiten,

gleich Regeln auf der Strecke

bleibt.

Innige Bindungen und dauerhafte Freundschaften bedürfen meist weniger Worte und kommen vertrauend im Chaos der Begrifflichkeiten zurecht. Brücken und Innovationen wie stabilisierende Konstrukte sind möglich.

Herausforderungen bewältigen Gruppen, Gemeinschaften wie Gesellschaften auch oder gerade durch den Gedankenaustausch. Der Boden der Anschauung sollte hier gut und vielfältig gefüllt sein und zum Zugriff anregen, um damit zu spielen, um gemeinsam zu leben.

Generationskonflikt – Generation BB bis Y oder Konflikte in Zuordnung und Wahrnehmung

Wir haben diese Meinung, diese Position, weil wir Teil einer Generation sind, die solche Thesen vertritt.

Punkt.

Ehe ich begreife, welche Anschauung ich zu welchem Thema haben sollte, wendete sich der Gesprächsfaden.

Nein,

der Begriff Gesprächsfaden traf nicht zu. Genauer endete abermals ein Monolog angereichert mit Regeln und

Unabwendbarkeiten des

Alltages. Angestrengt, fast getrieben, bemühte sich unser erwachsenes Kind, uns unwissende und kritische

Seelen

von Resten an Widerspruch und persönlicher Sicht zu befreien.

Ging es einzig um unsere Konformität? Das um nahezu jeden Preis Gefallen war nie Bestandteil unserer

persönlichen Agenda. Standen wir mit einem Mal in unserer Rolle als Eltern zur Diskussion? Mit

unermesslicher

Scheu, sich vom Zielkreis zu

unterscheiden oder gar ablehnt zu werden, überprüfte offenbar ein junger Mensch die gegebenen als

jetzt passende

Eltern?

So oder so, befremdlich neu. Vorerst verblieb die vage Option, unser Selbstverständnis auszuhandeln, damit sich eine Form von gemeinsamen Alltag aufrechterhielt. Und dabei verpassten wir oder wollten nicht begreifen, welcher Wandel sich für die gesamte Familie vollzogen hatte.

Dumm gelaufen! Dort die vermeintlich konträren „Generationen“, dazwischen gestellt, ein, nein

der „Konflikt“

positioniert und verankert im Raum familiären Austausches.

Anfänglich nahmen wir Zweckoptimisten diese Lage als Episode wahr. Es schien weiterhin möglich –

gefühlt oder

erträumt – Bereitschaft für das gemeinsame Umfeld im Großen wie im Kleinen

aufzubringen.

Gewiss platzierten wir ins Oberstübchen: Bitte ganz ruhig bleiben. Unbedingt zuallererst zuhören.

Unser Kind hat

Bedürfnisse und vertritt möglicherweise einzig für uns befremdliche Ansichten.

Hmm, also gerade dessen offen sein für das, was der jeweilige Redeschwall oder das betonte Schweigen

bewirken

will. Abwarten! Welche plausiblen Fakten unsererseits wären jetzt geboten? Ersteinmal überdenken, nur

nicht

hastig oder überhaupt

interpretieren.

Ambitioniert – wo schließlich ein Aushandeln ausgeschlossen wurde.

Letztendlich verweigerte eine Vertreterin der Y-Alterskohorte jede Kommunikation, da wir Baby-Boomer mit

pauschal abzulehnenden Entsprechungen verbunden wurden.

Peng und Punkt. Auf Grund der Zugehörigkeit zu einer Generation schloss uns unser Kind als adäquate

Eltern sowie

als Gesprächspartner aus.

Oder nichts weiter als los plappern, statt zuzuhören?

Nun denn, was definiert eine Generation und was zeichnet diese oder jene aus? Sind inzwischen ihre Interessen,

ihr Lebenssinn so unvereinbar, dass diese schwerwiegende Kollisionen verursachen?

Mache ich mich schlau, erfahre ich beispielsweise, dass eine Generation eine definierte Altersgruppe

verkörpert,

welche unter ähnlichen Gegebenheiten aufwuchs. Daraus werden Übereinstimmungen abgeleitet. Jede

Alterskohorte

soll über ihre

spezifischen Ansichten, Eigenschaften und typisches Verhalten verfügen.

Also, ein konstruiertes Schema beschreibt nicht allein Identitäten und Unterschiede von Menschen, sondern

betont

dies explizit. Prallen nach dieser Theorie unterschiedliche, entgegengesetzte Anschauungen aufeinander, muss ein

„Konflikt“ und

letztendlich ein Zerwürfnis, ein Bruch entstehen. Da Menschen mit Menschen verschiedenem Alters und

Erfahrungen

sowie Anschauungen, Bedürfnissen und Stärken wie Schwächen zusammenleben, besteht reichlich

Konfliktpotenzial.

In einer Familie gibt es logischerweise verschiedene Jahrgänge mit ihren Erfahrungen und Prägungen.

Normalerweise wird die eine Generation von der vorhergehenden erzogen. Es entsteht in der Regel eine

familiäre

Bindung, demgemäß

Verbindendes. Baut diese Gemeinschaft auf das Gemeinsame auf, wird diese eher gestärkt, ihre Mitglieder

geerdet.v

Entweder sind wir Eltern im Moment sensibilisiert wie traumatisiert, denn uns beschleicht der Eindruck, dass

gegenwärtig Konflikte zwischen genormten Generationen betont, sozusagen herbeigeredet oder geschrieben

werden.

Für mich persönlich sind die verschiedenen Generationsklassifizierungen, deren Dauer oder deren

Zuweisungen

nicht eindeutig. Bin ich nun ein eingebetteter Baby-Boomer oder ein Spät-B-B oder nichts weiter als ein

Ost-Sechziger, somit wie bei

vielen anderen Gegebenheiten kaum beachtenswert? Die Festlegungen verweisen von 1946 bis 1964 oder von 1955 bis

1969 oder? Na gut, unsere Kinder vereinen sich im Y.

Bedingt einsortiert und etikettiert, wenden wir uns unseren Eltern zu. Wo sind sie einzuordnen? Sehr schwierig

wird es an dieser Stelle für mich, denn irgendwie passen meine Eltern nicht zu mir. Liegt es an den

addierten 90

trennenden

Lebensjahren oder am Ordnungsprinzip? Als Ergebnis einer zweifellos unvollständigen Recherche passen sie in

keine Schablone wie Generationsbeziehung zu mir.

Ahnenforscher nutzen oft die Faustformel von drei Generationen in 100 Jahren. Und einer bunten Infografik

entnahm ich, dass vor 1946 Geborene wenig technisches Verständnis zeigen, dagegen die Generation Z, ab

Jahrgang

1996, generell

„Technoholics“ seien.

So kam ich nicht weiter. Meine Eltern waren Jahrgang 1913 und 1920 und seltsamerweise technisch interessiert.

Drei Generationen in bewegten einhundert Jahren brachten meine Vorfahren nicht zu Wege.

Weiter gesucht, finden sich Begriffe wie „Greatest Generation”, „Kriegsgeneration“,

„Soldatengeneration“ und

„Veteranen Generation“, welche die Geburtenjahrgänge 1900 bis Mitte, Ende der 1920er Jahre

verstauen. Groß,

nicht großartig „great“

eher beispiellos war sicher ihr Schmerz, ihre dramatischen Verluste wie ihr Willen zum Überleben. Als

groß nahm

ich ihre Fortschritts- und Technikgläubigkeit, ihren Genuss-, Lebens- und Bildungshunger wahr. Strategien

um

innere Leere zu

füllen, benötigten sie mangels Masse nicht. Ihre Familie war ihr Anker, ihre Verpflichtung und ihr

Stolz.

Monologe und Anekdoten gehörten zu meiner Kindheit. Ein Gemenge von Schicksalen, Widrigkeiten, genauso

Daseinsfreude, dezente Naivität, jedoch grundsätzliche Kriegsgegnerschaft plus dem Bewahren von

erlernten

Denkweisen wie angeeigneten

Blickwinkeln.

Wir beide – wir Eltern und wohl Ost-Baby-Bommer wurden von Menschen erzogen, für die

Pflichtgefühl,

Selbstaufopferung und Zurückstellen individueller Bedürfnisse wie den vorgehenden Generationen

existenziell

notwendig war. Das wurde

größtenteils geachtet. So galt erst einmal Zuhören als ungeschriebenes Gesetz.

Dennoch oder gerade dessen sind eigene Ziele setzen und anzugehen sowie diese durchzusetzen Prämisse jeder

Generation, ob einsortiert und etikettiert oder ohne Schublade. Nicht nachvollziehbare Vorrechte,

Vergünstigungen ablehnen, sowie

Veränderungen, Korrekturen wie Beachtung für eigenes Tun einfordern. Nicht der Konsens ist das Ziel,

sondern

eine friedliche, wertschätzende Kommunikation als Basis, die keine gemeinsame Meinung erfordert, allerdings

weder Menschen,

Meinungen noch Themen ausgrenzt. Ohne stabiles Fundament kann einiges ins Rutschen geraten.

Vergessen wir den Generationen-Begriffs-Voodoo, stellen wir außer Zweifel fest, dass Konflikte nicht ausschließlich, durchaus nicht zwangsläufig zwischen den kategorisierten Generationen verlaufen. Alle kennen wir unvernünftige alte wie gedankenlose junge Menschen. Und Menschen machen Fehler – bewusst oder unbewusst. Wer Fehler - egal bei was - immer bei den anderen sucht und sein eigenes Verhalten nie hinterfragt, ist anmaßend. Diese Eigenschaft ist zeitlos, also generationsunabhängig.

Kinder – Kriegskinder, Konsumenten und Corona-Kinder

Corona-Kind

Als ich das erste mal den Begriff „Corona-Kind“ hörte, schauerte es mich. Zufällig begegneten wir am Ostersamstag 2020 unserer schwangere Tochter nebst Mann und Sohn. Drei Wochen zuvor brachte ich dieser von diversen Infekten gezeichneten jungen Familie einige Lebensmittel. Den jungen Mann, unseren Enkel, begrüßten wir bis dahin regelmäßig in unserem Reich. An diesem Sonnabend im April 2020 trafen wir Radwanderer auf eine verängstigte junge Familie, welche ihre Fahrräder schnell von uns wegrückte, da wir nach Aussage sicher infektiös waren? Für schwer Infizierte wirkten wir womöglich zu fit. Wir starteten gerade eine längere Radwanderung. Das stand uns nicht ins Gesicht geschrieben, doch unsere Erscheinung lies darauf hin deuten. Etwa zwei oder drei Wochen später gab es dann mehrere Inkognito-Treffen im Wald. Bewegung an frischer Luft stärkt nicht nur die Abwehr, es ermöglichte uns damals, unseren zuvor sehr intensiven Kontakt zu unserem Enkel wieder aufzunehmen.

Obwohl wir räumlich sehr nah beieinander leben, hatten wir uns deutlich von der Wohnstätte entfernt zu treffen. Angst, Angst und nochmals Angst. Virus? Wohl mit höherer Wahrscheinlichkeit waren hier Kollegen, Freunde, Bekannte und letztendlich die sogenannte Karriere bestimmend.

Schnell wurden wir wieder Freunde, unser Enkel und wir. Irgendwie fiel von dem Kind eine Last ab und wir

spielten im Wald; durften uns vorerst nicht gemeinsam in der Wohnumgebung zeigen. Im Mai 20 lockerte sich die

Lage etwas auf.

Ein Zittern durchfuhr mich, als ich für unsere Enkelzeiten aus einer Auswahl liebevoll genähter,

bunter

Stoffmasken für das zweieinhalbjährige Kind wählen sollte? Nein, nein und nochmals nein! Ohne

Frage hielten wir

uns stets konsequent an

die elterlichen Weisungen und Vorschriften. Aber eine Maske für ein kleines Kind voller Bewegungsdrang,

Lebenshunger und Neugier? Unsere Bedenken fruchteten im vorangeschrittenen Frühling 2020.

Kriegskind

Meine etwa Zweijahrzehnte ältere Cousine ist ein sogenanntes „Kriegskind“. Mit ihrer Mutter

und den

Geschwistern verbrachte sie als sehr kleines Kind viel Zeit in Kellern, verlor ihren Vater, erlebte zerbombte

Straßen und viel Elend. In

ihrem späteren Erwachsenenleben wollte sie verdrängen, galt und gilt als lebenshungrig.

Im Alter kommen zu stillen Stunden nach und nach, mehr und mehr, die Erinnerungen der frühen Kindheit. Meine Tante, ihre

Mutter,

vollbrachte

unermessliche Anstrengungen, um ihren Kindern eine einigermaßen unbeschwerte Kindheit zu ermöglichen.

Zuwendung

und Ablenkung. Die Kinder für Natur, Musik und auch den Sport begeistern. Nicht einzig die Ernährung

sicherte

meine Tante.

Gleichfalls organisierte sie Material zum Malen und Zeichnen. Eine starke und weitsichtige Frau, welche allein

eine Druckerei zu führen hatte. Unternehmerin, Mutter, Kriegswitwe. Die Kinder, stets Teil des ganzen

Arrangements zum Überleben,

begriffen instinktiv, dass diese oder jene Unternehmung von Bedeutung war.

Dann kam eine Zeit des Vergessens, des nach vorn gehen und nur nicht zurückblicken.

Heute stellt meine Cousine fest: „Ich hatte ein schönes Leben. Es war nie langweilig und ich wollte

es nie

langweilig haben. Ach ja, meine Mutter hat Großes geleistet, ich hatte doch eine Kindheit!“ Das gab

sie an ihre

Söhne weiter.

Kind im Sozialismus

Ja, auch wir sogenannten Baby-Boomer hatten eine Kindheit. Unsere Eltern erfuhren einst unvorstellbares Leid und versuchten in eine optimistische Zukunft zu schauen. Leben wollten sie und ihre Kinder sollten es auch. Wir wuchsen unter vielen Kindern auf, die wie wir ebenso Bestandteil des Lebens, des Alltags waren. Feste Aufgaben, selbstständiges Einkaufen, manchmal Garten- und Hausarbeit und freies Bewegen, im Wohnviertel in der nicht vorsortierten Kinderhorte spielen, Menschen in Arbeit bei diversen Tätigkeiten erleben, charakterisierte unsere Kindheit. Zuversicht und der feste Glaube, dass die Menschen ihre Lehren aus Kriegen und Diktatur gezogen hatten. Allgemeiner Bildungshunger und eine fast naive Technikgläubigkeit spornte unsere Eltern und somit uns Kinder an.

Grenzen loteten wir aus, Missgeschicke, Unfälle geschahen. Das Leben mit all seinen Facetten begleitete diese Zeit. In einer durch zwei fast aufeinanderfolgende Kriege dezimierten Großfamilie waren Leid und Hoffnung, Schmerz und Freude, Trauer und Zuversicht fester Bestandteil jedes Familientreffens. Die Zeit von Pionierorganisation und FDJ (Freier Deutscher Jugend) manifestierte sich als die Zeit der Familienverbände, der vertrauensvollen Freundschaften und der verlässlichen Nachbarschaften. Wir Kinder lernten mehr oder weniger zu trennen: Einerseits gab es die Schule, Fachwissen plus Indoktrination, Fanatismus und Propaganda und da war die Familie, die Freunde, die Interessen – das wahre Leben.

Kind der Freiheit

Unsere 85 und 90 geborenen Kinder sollten ebenso eine Kindheit mit wenig DDR-Beeinflussung oder DDR-Nostalgie erfahren dürfen. Unser Ältester – nein, seine Eltern bekamen Probleme, da er nicht in einer Kinderkrippe verwahrt wurde. Neben viel Druck auf uns als Studenten, zeigte Nachbarschaft und Bekanntschaft Missfallen. Man beäugte und beschrieb uns umfangreich und ausführlich. Herdentrieb war und ist immer ein Übel.

Leipzig hat ein grünes Umfeld, viele ausgedehnte Parks. Unser erstes Kind kostete die Natur und diesen

Freiraum

aus. Auch fanden wir Spielplätze, auf denen lautstark getobt werden durfte.

Später mit zwei Kindern änderte sich viel. Waldwege verwandelten sich in Autorennstrecken, große

Hunde kamen in

Mode und die Kinder erhielten zugewiesene, abgetrennte Plätze.

Das Kind als solches mutierte zum Versicherungsfall: Freies Spiel durfte weder einen definierten Lärmpegel

überschreiten, noch mit der Eventualität jeglicher Form materiellen Schadens verbunden sein.

Während sich einst unser Sohn in unserem damals eher ruhigen Vorort mit fünf Jahren recht frei

bewegte, war

dieses seiner Schwester nicht vergönnt. Die Anzahl der Kinder nahm deutlich ab, die der Autos enorm zu.

Jeder

Straßenrand wurde

Parkplatz. Freiräume galt es zu suchen, was nicht immer ohne Kompromisse möglich war. Das Spielen und

Treffen

mit anderen Kindern verlangte Verbündete, also ähnlich denkende Eltern. Ambivalent gestaltete sich

unser

damaliges Bemühen um

Spielraum für die Kinder. Diesen erarbeiteten wir mit Durchorganisieren und stetigen Absprachen mit anderen

Betroffenen.

War das so noch freier Raum? Sicher nicht, die elterliche Arrangements ließen sich nicht verbergen. Die

Kinder

der Neunziger erlebten eine zwiespältige Welt – bunt und verlockend und andererseits ablehnend,

voller

Bedrohung. Unvermeidbar

eine

kontrollierte Welt.

Während der „Seniorenteller“ die Gastronomie eroberte, verweigerte man uns mehrfach als Familie

im Restaurant zu

essen. Diese Kundschaft war damals wenig attraktiv, die Fastfoodbranche nahm sie auf.

Als diese eingezwängten und mit diversen Bildungsexperimenten strapazierten Kinder in die Pubertät kamen, wurden sie interessant – als Konsumenten, versteht sich. Unterrichtsexperimente und mangelhafte Konzepte deckelten die Unsicherheiten der mehrheitlich vor 1989 ausgebildeten, unmotivierten Lehrkräfte. Alles gekoppelt mit der Order zur Computernutzung für die Hausaufgaben. Visionen und Träume hatten hier wenig Chancen. Weniger ambitionierte Wissensvermittlung, dafür die Anfänge von Social Media bildeten prägende Umstände ihrer frühen Jugend. Nicht vergessen werden sollte die Angst, die Beklommenheit, das ständige Bedrohungsgefühl zu vieler Eltern um die Zukunft ihrer Kinder.

Angst als ein schlechter Ratgeber und ein schlechter Wegbegleiter für Kinder und Familien – aber ein hervorragendes Machtinstrument mit anhaltender Wirkung.

Das Stillkissen

Meine Tochter rief mich an: „Bei xy gibt es DAS Stillkissen der Marke yx zu einem Wahnsinnspreis!“ Aha, doch was ist ein Stillkissen?

Erst in einigen Monaten sollte ich Oma werden. Plötzlich fühlte ich mich schrecklich alt. Vergessen

oder nie

wahrgenommen? Ich hatte kein Bild von einem Gegenstand, welcher als „Stillkissen“ bezeichnet wird.

Nur nicht

zugeben! Auf Zeit

spielen und Thema wechseln.

Nein, das funktionierte nicht. Juliane, als energischer Mensch wollte sofort eine Antwort. „Na ja, ich

weiß

nicht, was das ist und kenne folglich weder die beste Ausführung noch den richtigen Wert.“

„Waas?“ Und ein

mitleidvolles: „Oh!“ Aua,

ertappt: Alt, vergesslich und gar nicht im heutigen Leben.

Als gefühlt auf- und abgeklärte Mittfünfziger wollten wir nach langer und kräftezehrender Pflege unserer Eltern das neue Leben vollkommen unvoreingenommen erwarten. Neue Erfahrungen deuteten sich an. Ein neuer Lebensabschnitt wollte starten. Bitte, bloß nicht antiquarisch erscheinen! Generationskonflikt – einst ein seltsames Wort für uns. Und nun?

Rückblick. Stillen war in den 80ern und zu Beginn der 90er noch nicht oder noch nicht wieder als DIE erste

Ernährung allumfassend opportun. Besonders sich modern und weltgewandt gebende Frauen der Generation

unserer

Mütter lehnten das

Stillen ab. Und wenn doch, dann ganz kurze Zeit. Auch ich erfuhr von meiner Mutter interessante Details und

Anleitungen, diesem primitiven Übel der Natur entgegen zu treten. Die Worte Eispackungen, Hochbinden und

Abbinden blieben mir in

Erinnerung. Später hörte ich nur noch ein müdes: „Du musst es ja wissen, Deine Figur

bekommst Du soo nicht

wieder hin!“, wenn meine Kleinen tranken.

Hmm, meiner Milchpulverernährung im ersten Lebensjahr bin ich mir inzwischen bewusst. Bewusst, ja bewusst

stillten wir Mütter der 80er und 90er. Konfrontationsstrategie? Nein, eher ein Rückbesinnen auf den

Ursprung.

Und ganz ehrlich, es war

praktisch und fast überall umzusetzen.

Ohje, unsere zwei Kinder tranken ohne Stillkissen? Oder habe ich es vergessen. Mal besser nachfragen. Mein Mann, der werdende Opa: „Stillwas? Nie gehört!“ Gut, doch erlitten meine einstigen Babys eventuell einen Mangel, da sie beide ein Jahr lang ohne solch einen Gegenstand tranken oder vielleicht sich arrangieren mussten? Rein mathematisch 24 Monate ohne. Gestillt habe ich unter unterschiedlichen Bedingungen und an unterschiedlichen Orten: im Bett (sehr gemütlich), beim Familienessen (das Besteck reduziert sich auf Einhandbetrieb), im Auto, in Toilettenräumen von Kaufhäusern, Ämtern und Restaurants (entwürdigend), in abgeschiedenen Parkarealen. Manchmal ergaben sich irrwitzige Situationen. Hätte ein Stillkissen diese beeinflussen können?

Bestätigt bekommen, ganz und gar nicht im Heute zu sein, vergaß ich zu googlen. Kognitiv vermutlich angeschlagen, dann ab zum Freizeitsport – ich begab mich in die Schwimmhalle. Eine kleine Umfrage unter ambitionierten Hobbysportlerinnen lieferte fragende Gesichter in den höheren Alterschargen. Aufgeklärt wurden wir von einer jungen Mutter: „Ja, das hatte ich auch und nur ein paarmal benutzt. Das lange Ding nervte.“

Sieh da! Fast 2 Meter lang sind diese Kissen. Es gibt sie in „to go-Ausführung“, mit unterschiedlichen Füllungen und dazu noch Stillschals. Man lernt nie aus.

Textiles

Tüten und Kartons

Mit Schwung platzierte meine ältere Schwester zwei prall gefüllte Kunststofftüten voller

Kindersachen auf den

Tisch. Das Kramen begann. In unseren Gedanken krabbelten und brabbelten wieder Nichte und Neffe als Babys.

Kaffeeduft und

Erinnerungen füllten den Raum. Wir vergaßen die Zeit.

Ein weitverbreitetes, manchmal nerviges, genauso belustigendes und oft emotionales Ritual startete. Die

Jüngste

der Generation, meine Wenigkeit, war schwanger. Aus der nächsten Familie erfuhren wir Anekdoten, sonderbare

Hinweise und eben

solch textile Weiterreichungen.

Unsere Altvorderen bekamen immer feuchte Augen, wenn sie von ihren Anfängen als Eltern berichteten. Allgemeiner Mangel infolge von Wirtschaftskrisen, Krieg und Kriegsfolgen schränkten romantische Träume ein, führten ebenso zu Einfallsreichtum. Und dieser lieferte Stoff für unendliche Familiengeschichten. So kaufte meine Oma einst hastig für ihr zweites Kind, meine Mutter, ein rotes Wollkleidchen für 3 Billionen Mark. Kurze Zeit, ja wenige Stunden später hätte sie für diesen Betrag nicht einmal ein Brötchen erhalten. Das Kleid war etwas ganz Besonderes, ein aus Zufall erworbenes Luxusgut.

Einen großen Karton zauberte ich 2017 hervor und begann nach und nach kleine und große Teile herauszulegen. Ich erntete einen mitleidigen Blick. „Oh nein, habe ich das angehabt? Nein, Strampler, vollkommen aus der Mode. Iiii, die Farben.“ Peng! Ende der Gemütlichkeit bevor sie begann. Demütig räumte ich die antiken Relikte beiseite. Keine Geschichten, kein Kaffee, kein Kuchen – Kamillentee mit Obst.

Moderne Großeltern leben im Jetzt und dieses definiert die jetzige Elternschaft. Das Jetzt kommt der Gruppe, dem Kreis gleich, zu dem die Eltern der kleinen Kinder sich zugezogen fühlen. Demzufolge wäre über Materialien, Farben, Moden,

Gefühle sowie Gewesenem zu

resümieren

gestrig.

In vermeintlichen Zeiten unbegrenzter Möglichkeiten sind Vielfalt, Auswahl und persönliche

Vorstellungen

erstaunlicherweise recht eingeschränkt.

Unser Enkel hat das zu tragen, was er darstellen soll oder genauer, was ihm frühzeitig einen optimalen

Start

ermöglicht.

Sichtbare oder gut platzierte Label verkünden, die richtige Wahl getroffen zu haben, um als Eltern im

auserwählten Rudel akzeptiert zu werden, für diejenigen, welche die Codes deuten können. Mangels

Masse erwerben

die Erziehungsberechtigten

mit Vorliebe eher kleinere Markenteile oder lassen diese kreiseln – bevorzugt Mützen mit

großen, gut sichtbaren

Etiketten.

Sicher, in der Onlineausgabe eines renommierten Magazins erfuhr ich, dass Kleidung unsere Selbst-Wahrnehmung

beeinflusst, möglicherweise sogar die Art und Weise, wie wir denken. Neben vielen Dingen soll die richtige

Begleitung eine gute

Work-Life-Balance kreieren?

So so! Derart frühe Frühförderung beachteten wir damals nicht. Tragen unsere Enkel jetzt die

Folgen? Jenes,

welches wir einst mit Begriffen wie niedlich, entzückend, liebreizend oder schlicht süß

verbanden, verhinderte

die richtige

Entwicklung des Kindes, der Mutter des Enkels? Oder waren und sind sie Ausdruck von Hingabe und Liebe für

die

kleinen, sabbernden Wesen.

Eine Work-Life-Balance berücksichtigten wir nicht.

Beinkleider

„Wir brauchen Windeln! Bald kommt das Kind und wir haben keine Windeln! Verdammt! Nur nicht diese

synthetischen

Ersatzprodukte nehmen müssen.“ Die 80ger im real existierenden Mangel.

Hmm, wir windelten unseren ersten Spross recht klassisch. Windel als Dreieck, Moltontuch plus

Kunststoffwickeltuch mit Spreizeinlage. Wie sonst? Es gab nur diese seltsame Kombi-Wickel-Knoten-Technik, welche

u. v. a. Waschmaschinendauerlauf

wie tägliches Bügeln einbezog.

In Folge des einmaligen Angebotes zum Erwerb von 120 Bücktisch-Baumwollwindeln waren wir erstmalig pleite.

Die

glücklicherweise gleichfalls erwerbbaren Moltontücher gaben unserer Kasse den Rest oder diese gab

ihren Rest

her.

Klassische Wickeltechnik verlangte Strampelanzüge, Strampler genannt.

Die Erfindung dieses Kleidungsteils war Mitte der 80er gerade einmal drei Jahrzehnte alt. Neugeborene Babys, wie

auch die unsrigen, fanden sich schon kurz nach ihrer Geburt in einem Strampelanzug wieder. Diese Einteiler

hielten schön warm

und gaben den Kleinen das Gefühl von Geborgenheit. So dachten wir, wenn unsere Babys in ihren Stramplern

strampelten, Nicht einmal die dreiteilige klassische Windel mit Spreizeinlage unseres Erstlings verruschte oder

erzeugte

Undichtheiten. Um ausreichend dieser Teile nutzen zu können, benötigten wir u. a.

Reißverschlüsse und möglichst

Baumwollstrechstoff plus die Luxusnähmaschine der Schwiegermutter. Rasch erlernte und zwingend

perfektionierte

Handarbeitsfähigkeiten – wir schufen unsere praktische und bunte Babymode.

Diese bestaunte und belächelte man. Einige Teile erwiesen sich als dienlich, andere weniger. Für unser

90er Kind

konnten wir auf ein unendliches Angebot für Babydamen zurückgreifen, sofern es das Familienbudget

gestattete.

Unsere Kleinen

wurden groß und einige gefertigte wie teuer erworbene Gegenstände hoben wir auf oder orderten

zurück.

„Strampler – nein Strampler sind aus der Mode.“ Was dann? „Pumphosen!“ Dank Wegwerfwindeln oder zweckmäßigerer Überhöschen ist inzwischen die unbeständige Mehrfachschichtung um den Bauch der Kleinen passé. Die Pumphosen charakterisiert ein breiter Bund in Bauchhöhe. Als Stellan anfing, mobiler seine Welt zu erkunden, rutschte ständig ein Oberteil aus den Hosen.

Manch jüngere Erwachsene suchten vor einigen Jahren das kuschelige Gefühl eines Stramplers, also

eines

Einteilers, zurückzugewinnen. Ein Trend war geboren! Somit tragen inzwischen weniger Babys, sondern eher

Erwachsene Strampler zwecks

Wohlbefinden, Geborgenheit und Sicherheit. Sie gelten folglich als bequeme Variante im Bereich der

Freizeitkleidung.

Nach dem Motto: „Erlaubt ist, worin man sich wohlfühlt.“ preist man sie an.

Mit und ohne Sprung

Stellan läuft dem Ball hinterher. Dabei ist der Körper seitlich gedreht und seine kleine Hand krallt

an der

Hose. Dieses Teil mit Gummizug bewegte sich immer wieder abwärts und das gemeinsam mit den niedlichen

Boxershorts. Der kleine

Bauch ließ die Physik wirken, das textile Ensemble rutschte abwärts.

Ein kleiner Hipster hopste 2020 über den Platz.

Nicht verdreht, vielmehr wie eine Löwin stürzte ich mich auf den Drahtkorb mit Cordlatzhosen für

Kleinkinder:

Zwei Stück geangelt, Größe okay, Farben – einmal Rot und einmal Grün. Gut festhalten,

bezahlen und ab mit der

Beute. Leipzig

zur Frühjahrsmesse 1986.

Wie bei jeder dieser zweimal im Jahr stattfindenden Großveranstaltung, fand sich in bestimmten

Kaufhäusern sonst

kaum zu erwerbende Ware. Meist schaute man nicht nach Banalitäten wie Größe oder Farbe, da alle

im Tauschen

erfahren waren.

Baumwolle war hier ein Schlüsselwort. Hauptsächlicher Gebrauch von synthetischer Kinderbekleidung galt

als

DDR-Schick, als Zeichen von wenig Organisationstalent oder allgemeinem Desinteresse. Meine eroberten

chinesischen Cordlatzhosen

waren praktisch und kleidsam und vor allem aus Baumwolle gefertigt. Folglich wurde unsere bewusste Verortung

jenseits der Masse, die damit verbundene Einsatzbereitschaft via Eroberung und Einsatz am Kind nicht zuletzt

hiermit

darstellbar.

Unsereins wuchs weitestgehend ohne Auswahl an textiler Ausstattung insbesondere in der Kindheit auf. Das Auftragen von Geschwisterkleidung gehörte zum Alltag, wie es gleichfalls Quelle von Hohn und Spott sein konnte. Auch in der sozialistischen Gesellschaft gab es in puncto Garderobe Gleiche und Gleichere. Allgemein wurden wir Kinder kaum gefragt, was wir anziehen wollten. Man hatte zu tragen, was vorhanden war.

Und doch strahlte die ferne Modewelt mittels Film und Fernsehen in unseren surreal abgeschotteten Kosmos. Wünsche oder eher Begierden nach bestimmten Kleidungsstücken nahmen viel Raum ein. Vielleicht achteten wir, die Baby-Boomer des Ostens, manchmal fast übertrieben auf unser Outfit wie später auf das unserer Kinder. Gewünschtes Auffallen und eindimensionale Vorlagen der internationalen Trends führten zu Übertreibungen wie zu intensiven Farb- und Materialkombinationen. Kleine bunte Fluchten aus dem Alltag.

Wahrscheinlich prägen generell äußerliche Einflüssen die Bekleidung des Nachwuchses. Wie einst die Matrosenanzüge entstand die Vorliebe für Latzhosen und später Pumphosen sicherlich nicht ohne Zufall. Sammeln, tauschen, organisieren oder selbst fertigen. Irgendwann wurde meist nur noch gekauft oder im passenden Kreis gekreiselt. Wobei DIY wieder eine feste Größe zu sein scheint.

So stand ich im Frühjahr 18 in einer Filiale von „Du Pareil Au Même“ in Paris und war verunsichert und verwirrt. Nein, ich musste nicht zum Sprung ansetzen. Das Ambiente war anziehend sympathisch, das Angebot an Garderobe besonders für junge Männer um die 12 Monate ludt zum Kaufrausch ein. Erschlagen von dem Angebot? Nein, auch nicht monetäre Grenzen schränkten mich ein. Die, wie befürchtet, nicht vollständig begriffenen Regeln im heutigen Kleidungsstil eines Kleinkindes lähmten mich. Neue Grenzen limitierten meinen Omakaufrausch auf wiederum lediglich zwei, jedoch vermeintlich sichere Teile.

Kinderwagen

Aus dem Stubenwagen soll sich der Kinderwagen für die Straße entwickelt haben. Und aus zwei jungen

Menschen

sollten stolze Kinderwagenschieber werden.

Jung, naiv und ständige Formen und Farben im Blick wollten wir außer Frage den besonderen

Kinderwagen, einen

Retrowagen mit unterschiedlich großen Rädern nutzen. Für DDR-Bürger verbanden sich solch

konkreten Wünsche mit

Kompetenzen in

Organisation, Ausdauer und einer gewissen Barschaft.

Ja, es gelang uns, dieses Zetkiwa-Wunschmodel zu erwerben. Der Preis war unverschämt, die Ausführung

sicher

C-Ware und die Farbe Rostbraun. Damit schoben wir viele Kilometer unseren Prinz durch das damals recht

schmutzige, graue

Leipzig.

Im 19. Jahrhundert schoben Kindermädchen den Nachwuchs der Bessergestellten durch London. Ein Novum, zuvor

zog

man eher die Kindertransporter. Wahrscheinlich war zu dieser Zeit London auch kein Luftkurort und die

Straßen

ähnlich schlecht

wie in Leipzig in den 80ern. Unser Gefährt benötigte mehrere Reparaturen, der kaum zu umfahrenden

Schlaglöcher

sowie der mangelhaften Verarbeitung geschuldet. Egal, wir nutzen das Teil gern und intensiv. Die Bezugsfarbe

verblasste,

Schweißspuren am Fahrgestell waren unvermeidlich und sichtbar. Und doch war das Gefährt begehrt.

Weitere drei

Fremdnutzungen schaffte es.

Ernst Albert Naether und Schlossermeister Degelow gelten als die Begründer der Zeitzer Kinderwagenindustrie und nach manchen Quellen als Urväter der deutschen Kinderwagenproduktion. Zeitz liegt nur wenige Kilometer südlich von Leipzig. Möglicherweise waren wir, unsere Familien sowie unsere Umgebung daher so von besonderen Kinderwagen begeistert. Schon unsere Mütter stritten sich einst um ihr 60er Limited-Wunschmodel, einen Kombiwagen in Mintgrün mit verchromten Schutzblechen. Wie es ihnen letztendlich gelang, dass wir beiden inzwischen Großeltern jeweils in einem solchen Modell durch Leipzig geschoben werden konnten, bleibt ein Rätsel. Nach reichlich zwei Jahrzehnten schlossen sie notwendigerweise Frieden, wir heirateten. Doch das Thema flammte von Zeit zu Zeit wieder auf. Später wussten die Enkel, ein schneller Themawechsel lag an.

Unsere Tochter, unser zweites Kind, erblickte nur Tage nach der Währungsunion das Licht der nunmehr auch für uns bunten Welt. Bunt, quietschbunt war der Bezug des Kombiteiles. Diese neue Zeit verlangte Mobilität. Ein Kinderwagen musste ins Auto passen, also klappbar und zerlegbar sein. Auch mit diesem Gefährt unternahmen wir viel. Bloß hatte sich einiges verändert. Kinderwagen störten nun häufiger. Bekam ich einige Jahre zuvor bei Fahrwerkschäden, abfallenden Rädern und dergleichen sofort Hilfe, wurde ich, sofern ich mit Wagen und ihrem großen Bruder unterwegs war, entweder mitleidig oder zu oft abfällig betrachtet. Hilfe, lieber nicht. Weniger gehaltvoll war die Luft dafür das Klima umso frostiger.

Bald sollten wir wieder ab und zu einen Kinderwagen schieben dürfen – sozusagen aus der zweiten

Reihe, denn wir

wurden Großeltern. Und wieder waren es Studenten, welche ihren ersten Nachwuchs erwarteten. Wie einst vom

Opa,

also von

meinem

Schwiegervater, sollte es Unterstützung geben, um in aller Ruhe und ohne Druck das Wunschmodell zu

finden.

Europas größtes Kinderwagenwerk VEB ZEKIWA Zeitz ist Geschichte. 1996 wurde die Zekiwa GmbH durch

eine

Gesamtvollstreckung liquidiert. Wahrscheinlich verschwand damit gleichfalls die besondere Beziehung zum

Kinderwagen in unserer Gegend.

Durchweg praktische Aspekte und weniger romantische oder schwärmerische Überlegungen hörten wir.

Paradekissen, welch überflüssiger Kitsch! Aua, das saß! Einst bekam unser neugeborener Sohn die

ersten Wochen

das Familienparadekissen ans Kopfende. Die Omas waren begeistert und zum Retrowagen passte es. Kind zwei bekam

passende Bezüge

zum 90er-Chic. Dazu gehörte auch ein Paradekissenbezug – allerdings ohne Spitze.

Gut, ohne Kitsch, Schnörkel und Tradition, jede Zeit bringt Neues! Funktionalität: Wickeltasche im

Wagendesign

plus integrierte Handschuhe für den Schieber.

Inzwischen gelten andere Regeln. Und diese begründen sich u. a. in der Marke der Gegenstände wie

Kinderwagen,

Tragegurt und Wickeltaschen. Anpassung. Wer was in welcher Form nutzt oder nutzen darf, definiert sich über

die

Gruppe, welcher

man sich zuordnet.

Hmm, wir bekennen uns als hoffnungslose Romantiker, wenn wir an unsere Kinderwagenzeit denken. Ob wir das

dürfen?

Mit der Kutsche unseres Enkels unternahmen wir viel. Dabei erfuhren wir interessante Dinge, wie die

grundsätzliche Schädlichkeit von Kinderwagen, das unbedingte, ausschließliche Nutzen von

Tragetüchern oder

Gurten.

Nur gut, dass wir vor gefühlt unendlich langer Zeit kein Internet, keine Foren, nur unsere Träume

hatten.

Körbchen, Stubenwagen und Stollentrog

„Hachja, das Kleine kommt erstmal in ne Schublade oder in nen Stollentrog.“, meinte einst recht

trocken meine

Schwiegeroma.

Ja, Neugeborene wurden früher in Schubladen oder Backtröge gelegt. Nein, nicht um sie zu entsorgen

oder andere

schrecklich verwerfliche Dinge mit ihnen anzustellen. Platzmangel und Kinderreichtum gepaart mit finanzieller

Armut führten zu

derart praktischen, heute wenig romantisch erscheinenden Handhaben.

Meinte es damals, 1985, diese alte Frau so, wie sie es aussprach? Zehn Kinder hatte sie geboren, fünf

überlebten

und ein Sohn fiel sechzehnjährig den Nachwehen des Zweiten Weltkrieges zum Opfer. Unser erstes Kind sollte

ihr

zwölfter

Urenkel

werden.

Als zukünftige Eltern, voller Energie und Tatendrang und romantischen Gefühlen, wollten wir

außer Zweifel ein

„Körbchen“, genauer einen Stubenwagen.

Dieser besteht aus einem Gestell mit Rädern und Korbaufsatz. Eine vermutlich aus England stammende

Erfindung,

welche sich ab Ende des 19. Jahrhunderts zunehmend in Deutschland verbreitete. Letzteres war uns einerlei.

Damals stand fest,

unser Kind wird seine erste Zeit in einem Körbchen in unserer unmittelbaren Nähe verbringen.

Ja, so verlief es dann auch. Genau zwischen den Schreibtischen stand Sebastians Indoorkutsche mit einem Faden

versehen, an dem immer mal ein Elternteil leicht zog. Studium und Kind war nicht immer rosarot oder himmelblau.

Das Körbchen

verbreitete eine heimelige Atmosphäre und ab und zu dringende Rufe nach der Futterquelle.

Alles in allem war es wohl passend, dass nicht einmal unsere vom Platz her arg limitierte Studentenbude den

Tatendrang bremste, ein Körbchen für ein paar Monate einzurichten. Korb und Fahrgestell wurde im

Familienverbund

hin und her

gereicht. Als beidseitig Jüngste unserer Generation bestand kein Konkurrenzdruck zwecks schneller

Rückgabe. Wie

einst unsere Geschwister fertigten wir den eigenen Bezug mit eigenem Körbchen-Himmel. Für unsere

beiden Kinder

nutzten wir

unser „Körbchen“ und reichten dann das Grundgerüst wieder weiter.

Einige viele Jahre später kündigte sich unser erster Enkel an. Diesmal meine Frage: „Wie macht

Ihr es mit dem

Körbchen?“ „Körbchen? Ach, Stubenwagen – das geht gar nicht, kein Platz!“

Okay, eine kleine 3-Raumwohnung ist kein weitläufiges Loft. Andererseits sollte das Kleine meist in der

elterlichen Nähe sein? Kein Wort! Moderne, aufgeklärte wie liberale Großeltern kritteln nicht an

elterlichen

Entscheidungen! Stellan

kam und Onkel Sebastians Kunststoffbabywanne funktionierte gut ausgepolstert als erstes mobiles Babylager.

Später krabbelte der kleine Mann auf dem Fußboden, als Erstling war mit Konkurrenz am Boden nicht zu

rechnen.

Eine größere Wohnung wurde bezogen und Enkel Nummer zwei sollte kommen. Im Überschwang der

Gefühle orderte die

andere Oma gleich einmal das ihrige Familienkörbchen-Equipment. „Körbchen, Weidenkorb?!

Nein!“ Die werdende Mama

war

entsetzt.

„Ja, was denkst denn Du! Genau wie Dein Bruder verbrachtest Du die ersten Monate im Körbchen. Es war

übrigens

nicht aus Schilfrohr und wir setzten Euch nicht auf der Pleiße oder Weißen Elster aus ...“.

Das kam nun ganz und

gar nicht gut.

Unsere überzeugte Veganerin und durch und durch ökologisch sortierte Tochter war schier entsetzt bei

der

Vorstellung, ein Neugeborenes in einem Korb zu verbringen. Kein weiteres Wort von den modernen Großeltern.

Unsere Enkelin kam und wir fanden sie in einer Art Backtrog auf einem Fahrgestell. Nein, es war doch kein Backtrog. Dieses weiße, eckige Teil interpretierte den Stubenwagen oder das „Körbchen“ in sachlicher wie hygienischer Form und funktionierte gleichfalls als Beistellbett. Wie praktisch!

Zur Erklärung: Ein Stollentrog ist ein Backtrog. Weihnachtsstollen besaßen in unserer Gegend einen hohen Stellenwert. Der Teig wurde in der Adventszeit nach überlieferten Familienrezepten selbst zusammen gestellt und die Stollen meist beim Bäcker gebacken. Daher gab es in vielen Familien den Stollentrog.

Kinder und Fahrrad

ERNSThafter Anfang

Blicke ich zurück auf das Gezerre um Fahrradfahren und Schwangerschaft, scheine ich schon sehr, sehr lange auf der Welt zu sein. „Schwanger und Rad geht gar nicht!“, tönte es damals zu Zeiten meiner ersten Schwangerschaft aus vielen Mündern. Warum dieses Thema meiner Umgebung so wichtig erschien? Ein Rätsel. Im Spätsommer 85 sollte unser Nachwuchs kommen. Ein Sommer-Zelt-Radausflug war entsprechend kein Thema. Der Winter 84/85 war sehr lang, schneereich und unangenehm kalt. Damals saß ich viel am Schreibtisch und war froh, ab und zu ein Stück durch den Schnee zu laufen. Entsprechend bestand für mich keine Notwendigkeit, über Fahrradfahren nachzudenken. Unsere Studentenbude benötigte einige Auffrischungen wie Zaubereien, um Platz für einen dritten Bewohner zu schaffen.

Viele Monate später hörten wir: „Fahrrad und Kind – ganz schlecht!“ Wie das? Im

Fernsehen gab es wohl Berichte

über Kinderfahrradsitze, Testergebnisse und Unfälle im Straßenverkehr.

Hmm, Testergebnisse im real existierenden Mangel Ende der 80er? Auswahl von verschiedenen Modellen? Da passte

etwas nicht zusammen.

Mein Mann entdeckte irgendwann, als unser Sproß fast 18 Monate unser Leben bereicherte, einen nagelneuen

Korbfahrradsitz in unbekannter Hand. Im jugendlichen Leichtsinn sprang er raus aus der Straßenbahn und

rannte

dem Wunschobjekt

hinterher. Die Quelle dieses für uns Luxusteiles konnte ermittelt, wie das letzte Teil seiner Art erstanden

werden. Nur noch Polster und Sitzkissen genäht und hinaus zum ersten, sehr kurzen Ausflug. Später gab

es

Sommer-Zelt-Radausflüge

zu

dritt, auch mit einem weiteren Sitz. Für unser zweites Kind stand logischerweise mehr und obendrein

getestete

Auswahl an Sitzen im Angebot. Ab ging es dann mit drei Rädern und einer dirigierenden Tochter im

Kindersitz.

Schwangerschaft und Radfahren erweiterte ich zuvor in Schwangerschaft und mit Kind Radfahren. Was für eine schöne Zeit, mal schnell mit Junior durch den nahen Wald. Die Kommentare blieben nicht aus. Verantwortungslos! Unbedacht! Ich gestehe, gelegentlich braucht fast jede junge Mutter Ohren mit imaginären Reißverschlüssen.

Ein Familienradausflug mit Kindern auf dem eigenen Rad ist ein ganz anderer Stresstest. Auch wenn die Kleinen wie ein Profi fahren, sind die Fahrten durch städtische Areale Grenzerfahrungen. Zugestellte Fußwege, seltsame Radwegverläufe und sehr viele persönliche Auslegungen zur StVO wirken bereichernd. Wenn die lieben Kleinen später allein mit dem eigenen Rad unterwegs sind, kommen weitere Ereignisse hinzu.

Rad, Familie und Co. im 3. Jahrtausend

„Wie weit ist es noch? Meine Beine tun weh?“ Oder der ältere Nachwuchs: „Jetzt meckert sie schon wieder! Wir wollten heute doch mal weiter kommen?“ Die Familie ist auf Rädern dabei, die Erde zu umrunden? Nein, wir rollten um die Jahrtausendwende 10 oder gar 15 km durch unsere Auenlandschaften.

Die sogenannte Wende brachte uns viel Neues, Interessantes, Gutes wie weniger Optimales. Radurlaub an der

Ostsee mit Fahrrad-Anhänger und Zelt schien in den 90ern unmöglich. So verblieben unsere

Radaktivitäten eher an

den Wochenenden.

Das

Auto war inzwischen fester Teil allgemeiner Urlaubsplanungen.

Zeitweise verschwand die Fahrräder fast vollkommen aus dem Straßenbild. Die Anzahl der Familien

verringerte sich

und die der Radausflüge um so mehr. Mit einer Rasselbande machen sie Spaß, bringen die erfahrbare

Landschaft

nah, verlangen

Vorbereitung, Nerven wie Stahlseile und bieten Überraschungen. Aber wir hatten reichlich Platz auf den

Waldwegen.

Und trotzdem wurde das Fahrrad eine längere Zeit uncool, anstrengend und peinlich. Ja, wenn ein junger Mensch in einer Stadt wohnt und über eine Dauerkarte eines recht konstanten Nahverkehrs verfügt ... Ein Fahrrad muss abgestellt und gelegentlich mit pflegender Zuwendung und Luft versehen werden.

Die Eltern fuhren weiter Rad – öfters im Alltag und als favorisierter Entspannungssport. In den

10er-Jahren

erschienen plötzlich wieder mehr Räder auf den Straßen. Es waren junge Menschen, die oft auf

alten oder alt

erscheinenden

Fahrrädern unterwegs waren. Auch unsere nun nicht mehr Kleinen nutzten beide wieder ab und zu so ein Teil.

Mit

diesem Radinteresse kam ein neuer Trend – der Radklau, welcher uns mehrfach in den Kreis der damit

Bedachten

brachte.

Kleine Kinder waren mittlerweile erneut auf Kindersitzen zu sehen. Vor allem früh morgens oder eher abends

saßen

diese meist hinter dem Fahrer, um kontinuierlich dem Rucksack auf dem Rücken des fahrenden Elternteiles

auszuweichen. Auch

Fahrradanhänger, bunt und stylish, tauchten vermehrt im Stadtbild auf. Im Gegensatz zu unserer

Anhängerzeit

hoppelte darin kein Zelt, keine Campingausrüstung über die Schlaglöcher. Angegurtete Kinder

lernten die Stadt

quasi von unten

kennen, sofern sie durch die farbigen Bezüge viel kennenlernen konnten.

Das Enkel-Oma-Schieberad

Ah, unser Enkel wurde größer. Und ein siegreich getesteter und stylischer Sitz plus Fahrradhelm, Warnweste und Schutzbrille schafften seine Eltern an. Fahrradfahren mit Kind geht nur mit Modell xy – ein Testsieger. Und Fahrradfahren ist allein schon extrem gefährlich.

Gut, er lernte das Radfahren sowie etwas von seiner Umgebung kennen. Umfangreiche und lange Vorbereitungen waren notwendig, um den nahen Wald zu erfahren. Die Sonne schien: Oh, welche Sonnenmilch war jetzt erforderlich! Am Himmel zeichneten sich ein paar Wolken ab: Gummistiefel plus Gummihose! Es ging durch den Wald: nicht die langen, unten geschlossenen Hosen vergessen – Zecken. Und niemals die Warnweste vergessen!

Die Oma kaufte einen Fahrradsitz in Fahrtrichtung mit vorzeigbarem Testergebnis und Zertifikat. Das Teil kam

ans Einkaufsrad, welches zugleich mit zwei Körben am Gepäckträger versehen war. Unser

Oma-Enkel-Schieberad mit

roten Fußstützen

stand nun bereit. Wir liebten es beide.

Die Enkelzeit war mir zu wichtig, um mir stundenlang alle schrecklichen Gefahren und damit verbundene

Notwendigkeiten des Fahrradfahrens erläutern zu lassen. Nein, der kleine Mann verbrachte viele Stunden bei

uns,

mit uns und auch auf

unserem besonderen Schieberad. Halb im Arm liegend, mit Proviant und Spielzeug in den Körben entdeckten wir

beide unsere nähere Umgebung – ganz ohne Fahrradhelme, Reflektorenwesten und Reflektorenbänder,

dafür im

dauerhaftem Dialog und

angemessenem Tempo des Laufens.

Erwachsen werden oder die Anleitung zum (Un)glücklichsein

Das Telefon klingelte. Die Nummer unserer Tochter erkannte ich, doch meldete sie sich nicht. Rascheln,

Stimmengewirr, Geschrei und Gelächter. Ach, sie schien versehentlich auf ihr Telefon gekommen sein. An

irgendeinem kalten und sehr

nassen Wintertag vor gefühlt sehr langer Zeit war unser Jungteenager unterwegs. Kamen damals Bedenken oder

Sorgen bei mir auf? Sicher, andererseits begleiteten Vertrauen und Zutrauen immer unser Elternsein.

Außer Zweifel zeigte sich am nächsten Tag der Totalschaden fast aller Kleidungsstücke. Und das

Nichtmehr-Kind

war müde, fiebernd aber erwachsen nach überliefertem Brauchtum – einem abendlichen Aufstieg auf

eine ehemalige

Müllhalte.

„Ja, das globen wir!“, schalte es im Frühjahr 1976 in den Zuschauerraum der Musikalischen Komödie in Leipzig. Eine Komödie im Haus der Komödie. Hier wurden wir offiziell erwachsene Staatsbürger der DDR. Das galt es zu geloben. Durchschnittlich 14 Jahre alt, stolpernd auf Absatzschuhen balancierend oder in steifen Anzüge steckend, traten wir auf die Bühne. Diese jährliche Veranstaltung wurde mit Hilfe der Schulen für 8. Schulklassen organisiert. Im Klassenverband absolvierten wir zuvor sogenannte Jugendstunden. In dieser Fortbildung zum Erwachsen sein lernten wir Wesentliches wie beispielsweise: Zwei Wochen Fernbleiben von der Arbeitsstelle beinhaltete nicht schlicht Faulenzen eines Jugendlichen, sondern stellte definitiv asoziales Verhalten dar. Achtzehn Monate Haft waren hier angemessen.

Die alten Leute bezeichneten das Ritual der Jugendweihe meist mit „aus der Schule kommen“. Die Kindheit endete einst beim einfachen Volk in diesem Alter. War einst in der Regel die Schule nach 8 Jahren Geschichte, erlaubte uns die sozialistische Gesellschaft zwei weitere Jahre oder für einige Wenige vier.

Was blieb bei uns davon haften? Ach ja, wir fühlten uns irgendwie gehoben, ernster genommen. Man stand

kurz im

Mittelpunkt. Feierwütig wie der Ossi nun mal war, nahmen die Jugendweihefeiern stetig an Ausmaß zu.

Ein

seltsamer wie

opulenter

Brauch war entstanden. Es gab Geschenke, Geldgeschenke und öfters, ja bevorzugt Devisen, meist verbunden

mit

Westbesuch. Meine erhaltene harte Währung ermöglichte mir den Erwerb einer Jeans aus westlicher

Produktion. Für

die damalige

Traummarke Levis reichte meine Barschaft nicht. Aber es waren Jeans und diese trug mich in den erlauchten Kreis

der Bluejeans-Träger, der erwachsenen Jeansträger versteht sich.

In der Schule siezte man uns ab der Weihe konsequent. Pflichten, Regeln, Anforderungen und Erwartungen richteten

sich an uns. Langsam, meist still wuchsen Wünsche und Träume von der Zukunft. Monate zuvor fand die

Aufnahme in

die

allumfassende Jugendorganisation, die FDJ statt. Ein Nein hatte es nicht zu geben und gab es in meinem Umfeld

nicht. Im Schein von reichlich Fackeln „globten“ wir bereits im Herbst vor der Jugendweihe auf der

Ruine eines

Wasserschlosses

slawischen Ursprunges ein wichtiges Mitglied dieser wichtigen Organisation zu sein.

Gesiezt wurden unsere Kinder in der Schule bis zum Abitur niemals. Die Schulzeit gestaltete sich für sie

als

eine langweilige, abzusitzende Parallelwelt an fünf Tagen der Woche. Die Welten hatten sich getrennt.

Während

die Lehrerschaft

mit Joberhalt und Opportunismus ausgelastet wirkte, entschwanden die Reste von motivierendem Engagement und

gleichfalls Rudimente an Struktur im Unterrichtsgeschehen. Das wahre Leben der Schüler begann damals

bereits vor

dem Bildschirm

und/oder in abgeschirmten Gruppen zu verlaufen. Ihr Übergang in die Erwachsenenwelt verlief in der Schule

beinahe geräuschlos. Für Geräusche sorgten Eltern, welche neben etlichen Ideen zwecks optimalen

Gedeih ihrer

Kinder unbedingt eine

Jugendweihe entsprechend ihrer Erinnerung stattfinden lassen wollten.

Nahezu alle Medien verkündeten seinerzeit, die Pubertät als die kaum zu meisternde Herausforderung

für Eltern

und Kind. Nun gut, nachdem wir wie unser Sohn es verschlafen zu haben schienen, verschaffte uns und sich unser

zweites Kind so

manche Herausforderung. Dabei hatte es das Kind unbeschreiblich schwer, diese zu finden. An Weihe und Ritualen

hatten ihre Eltern „globen“ müssen, deren vermeintliche Notwendigkeit sahen sie später im

zeitlichen wie

politischen Kontext.

Erwachsen und weitestgehend selbstbestimmt lebten wir kein Mainstreamleben, unsere Tätigkeit lies sich kaum

vergleichen, erst recht nicht schnell erfassen. Werden Kinder mit Hilfe von Ritualen erwachsener?

Erwachsen: Das Wort an sich bedeutete einst das „Heranwachsen“.

Richtig groß und ausgewachsen waren damals in den Siebzigern die „Globenden“ noch nicht, aber

sie wurden

teilmündig – auch strafmündig im Sinne damaliger Gesetze. Für uns erwuchsen neue

Verpflichtungen und Aufgaben.

Waren wir reif für

das

Leben, was uns erwartete? Darüber dachten wir nie nach. Wichtiger war das Leben im jetzt und uns Leben

lassen.

Den Begriff „Reifeprüfung“ verbanden wir nicht mit unserem Leben oder mit dem Abitur, vielmehr

mit einem Film

aus einer

anderen

Galaxie – einer mit großartiger Musik.

Größe, sehr groß wuchs der eigene Nachwuchs heran und überragte mich bald deutlich. Umfangreicher, thematisch herausfordernder entwickelten sich die Tischgespräche. Neue Welten, neue Sichten, Theorien und Anforderungen zum Nachlesen rieselten auf die Alterwachsenen ein. Konfrontation? Eher die Möglichkeit altbekannte Dinge neu zu betrachten und neue Dinge aufzunehmen.

Dennoch stand unser zweites Kind mit dem Älterwerden, mit dem Erreichen eines Alters, welches sich mit wachsen und erwachsen werden verband, zunehmend unter großem Druck – unter Konformitätsdruck. Den Erwartungen an einen Teenager als pubertierendes Monster gerecht zu werden, forderte Einsatz und Performance. Eine nicht enden wollende Hatz startete und endete bedauerlicherweise auch nicht mit dem neu definierten Ende der Kindheit.

Unser „globen“ zu müssen, bestätigte uns die Bedeutsamkeit von Selbstbestimmung.

Vorgegebene Rituale als

erforderliche Türöffner in eine andere Welt, in die vorgebliche Welt der Erwachsenen, lehnten wir als

Eltern

ab.

So suchte unser Kind beständig solch symbolische Handlungen, was in ein fast übereifriges

Bedürfnis

dazuzugehören überging. Vielleicht wurden und werden daher Unmengen gepostet? Das Aussetzen einer

kollektiven

Bewertung als Indikator für

das Dasein als Erwachsener? Womöglich hinterließ die nicht durchgeführte Jugendweihe eine

Leerstelle im Leben

unseres Kindes?

Wir fanden keine Antwort auf diese und weitere Fragen. Eine festliche Initiation, mit welcher Basis im 3.

Jahrtausend und dem „globen“ auf was? Und welches Schriftstück wäre 2005 der gedruckte

Begleiter für das weitere

Leben gewesen?

Das verblieben Exemplar „Der Sozialismus, Deine Welt“, unser staatliches Jugendweihebuch,

verschenkten wir einst

Freunden in der Schweiz. Für sie ein Buch aus einer anderen Galaxie, ohne Musik aber mit bunten Bildern,

welche

durchweg

glückliche und frohe Menschen zeigten.

Das Verb „geloben“ mutierte einst im sächsischen Sprachraum bewusst oder unbewusst in „globen“. Wobei „globen“ der sächsische Aussprache von „glauben“ nahekommt.

Passende Familien

Historisches

Vater, Mutter und zwei Kinder saßen am Tisch und aßen lange dünne Nudeln. Die Eltern wirkten jung, charmant, ja strahlend und die Kinder geordnet, modisch gekleidet. Gemeinsam aßen alle mit Begeisterung, als gebe es nichts Schöneres in der Welt. Der helle, große Raum erschien mir auf irgendeine Weise fremd, futurisch. Die Familie im Werbefernsehen war im Kasten und ich lebte in einer Wirklichkeit ohne Spagetti, denn diese kannte ich noch nicht.

Klar, als Kind lebte ich in der idealen Familie, denn es war meine Familie. Wie konnte dieses fremde

Mädchen

nur so blöd sein und nach meinem Opa fragen? Opa oder Opas – zwei geschmückte Gräber,

gießen mit Gießkanne,

Unkraut rupfen und

Sand in Muster haken.

Meinte das Kind etwa meinen Vater? Quatsch! Das Thema war für mich schnell abgehakt.

Nun ja, die öffentlichen Spielplätze gehörten damals in den 60ern meist ausschließlich den spielenden Kindern. Eltern sahen wir dort kaum. Das Spielen im geschützten Raum, also im eigenen Areal, tangierte mich zeitweise. Doch war es nie vollständig abgeschlossen und man lebte in einer Welt voller Kinder unterschiedlichen Alters. Sprachen wir über unsere Eltern? Wenig. Entdeckerfreude und Abenteuerlust hielten uns von solchen Nichtigkeiten ab. Es gab feste Zeiten, feste Rituale und man trudelte irgendwann wieder nach Hause an den Familientisch.

Schule – Interessantes lernte ich dort, obwohl es in keinem Lehrplan stand: Es gibt junge und nicht mehr

so

junge Eltern, es gibt kranke und vermeintlich gesunde Eltern. Ende 60er, in den 70ern lernte ich ebenso

kriegsversehrte,

gezeichnete Eltern und Eltern mit einem seltsamen Dialekt, die wenig und sehr leise sprachen, kennen. Die

meisten Eltern meiner Mitschüler sah ich nie oder nur nebenbei. Es interessierte uns nicht. Wir hatten

Eltern

und mehr oder weniger

Geschwister. Beides waren ebenso mehr oder weniger anstrengend wie selbstverständlich. Aber nicht alle

Kinder

hatten Großeltern oder einen erweiterten Familienkreis.

Ins Klassenbuch zeichneten unsere Lehrer seltsame Kürzel. Da gab es u. a. Abkürzungen für

Arbeiterkinder oder

Abkömmlinge der Intelligenz, wie es einen Vermerk zur Parteizugehörigkeit zur SED der Eltern gab. Auch

die

Tätigkeit der

Erziehungsberechtigten beschrieben die sozialistischen Pädagogen eindeutig und gut lesbar. Bei jedem

Aufschlagen

des Buches wurde diese Information sichtbar.

Also lernte ich in dieser Einrichtung sehr schnell, dass es wertvolle, nützliche und weniger erstrebenswerte Eltern und Familien gibt. Das Verhalten der Lehrerschaft zeigte es deutlich.

Unsere Kinder kamen in die Schule. Das Klassenbuch konzentrierte sich inzwischen auf das Sammeln der Noten. Doch der Mensch sucht und findet Normen. Entsprechend entwickelten sich die zu erduldenden Elternabende zu Jahrmärkten der Eitelkeiten. Wenn ungünstigerweise nicht Beruf oder Tätigkeit öffentlich verzeichnet waren, dann aber in die Runde damit. Und schon einmal die Preise hochtreiben, indem neben der letzten Urlaubsreise zugleich ein teurer und exquisiter Klassenausflug empfohlen wurde.

Und unsere Kinder lernten ebenso eine Vielfalt von Familien kennen. Während seltsamerweise der Begriff „Scheidung“ erst spät in meine Wahrnehmung trat, fragte unser Sohn gleich an seinem ersten Schultag nach der Bedeutung von „geschieden“. In seinen Klassenverbänden fand er sogenannte „Scheidungskinder“ und Kinder von Alleinerziehenden. Sebastian interessierte dieses Thema nicht. Doch die Kinder als unsere Gäste und viele ihrer Eltern sprachen gern und oft darüber. Es gehörte zu ihrem Leben. Als unwissende Außenstehende hatten wir Aufklärungsbedarf über daher von uns zu tolerierende Besonderheit der, ihrer Kinder, welche wir ohne Hinweis nie festgestellt hätten.

Nicht mehr die Kürzel im Klassenbuch und opportunistische Lehrer spalteten, nein Eltern, Familienformen und die ausdrückliche Betonung verschiedene Lebensentwürfe zerstückelten jeden Ansatz von Gemeinschaft, wie sie das Miteinander der Kinder beeinflussten.

Kriege, Kriegsversehrtheit und Kriegsflüchtlinge zogen seit Mitte und Ende der 90er in unsere

Realität und in

die Schulen unseres Nachwuchses ein. Bestürzend für uns alle. Neue Familien und fremdes oder

vergessenes

Familienleben kam in

unseren Blick.

Wollte Juliane ihre irakische Schulfreundin mit ins Kino oder in den Zoo nehmen, verwandelten wir uns in eine

Großfamilie. Alle vier Geschwister kamen mit.

Seltsamerweise zeigte nie eines unserer deutschen Gastkinder Engagement oder Interesse für Banalitäten

des

Alltages wie Küchenarbeit. Die kleinen Iraker befüllten die Spülmaschine, noch bevor ich

reagieren konnte. Lang

und breit

erzählten

sie liebevoll von ihren Großeltern, ihren Tanten und Onkel. Ihre gesamte umfangreiche Familie wurde

wiederholt

und mit Nachdruck beschrieben.

Interessant für uns, doch kaum für die Freunde im gleichen Alter.

Aktuelles

Unser Enkel bekam eine Einladung. Auf einem öffentlichen Spielplatz galt es einen dritten Geburtstag zu feiern. Geburtstag, Einladung – diese Begriffe verstand Stellan mit seinen drei Jahren noch nicht. Aber mit Spielplatz und Geschenk konnte der Kleine etwas anfangen. Ein Geschenk ist etwas zum Weiterreichen. Das machte Spaß und er bekritzelte eine winzige Papiertüte in der wir eine winzige Tüte mit Saftbärchen steckten.

So brachten die Großeltern ihren Enkel spätnachmittags zu seiner Party. Jedoch schien der uns bekannte Spielplatz plötzlich in abgeschottete Bereiche unterteilt zu sein. Da standen die Väter und lächelten, an anderer Stelle besprachen die Mütter angeregt pädagogisch wertvolles Spielgerät und gesunde Kost. Entsprechend bewerteten sie die Geburtstagsgeschenke. Die Kleinen hatten an einem festgelegten Ort ein festgelegtes Spiel miteinander zu spielen und die Mütter weniger zu stören. Es lag Wichtigeres als freies Spiel an. Der eigene Bestand an förderndem Equipment war abzugleichen, Mangel anzuzeigen, wie Abhilfe zu versprechen! Schließlich ging es um nichts weniger als um die Zukunft dieser kleinen Kinder in der dafür optimalen Familie: lächelnde, mild zustimmende Väter und energische, anpackende und irgendwie angespannte Mütter.

Unsere Tochter, als Vertreterin der Mutterschaft, gab uns deutlich zu verstehen, dass wir fehl am Platz

sind.

Klar war unsere Betreuung nicht mehr notwendig und wir wollten eigentlich schnell weg. Der Schreibtisch wartete.

Doch Kolja, ein Vierjähriger aus der Nachbarschaft, missverstand die Segmentierung. Sein Darm reagierte

spontan

und heftig.

Während seine Mutter den Kleinen reinigte, beschäftigten wir uns mit seinen Geschwistern. Logisch,

denn diese

kannten uns und unseren Enkel. Öfters spielten sie zusammen.

Nun erfuhren wir, dass diese Familie nicht zu den anderen Familien passte? Demzufolge hatten wir uns nicht um

ein Baby und eine Zweieinhalbjährige zu bemühen. Ihr Verbleib auf diesem öffentlichen Spielplatz

war zu diesem

Zeitpunkt

unerwünscht.

Vor Schreck und Entsetzen lachten wir spontan. Dieses erlösende, entspannende Lachen setzte unserem

Aufenthalt

endgültig ein Ende.

Nun waren auch wir unpassend und peinlich. Knickten wir ein oder waren wir einfach nur besonnen, indem wir wortlos den Platz der Cancel-Justiz verließen? Den Preis zahlte ein kleiner Mensch, unser Enkel, welcher uns nur noch einmal sehr kurz sehen durfte. Unpassend und peinlich diese Großeltern! Oder ein privates Outsourcen, um sich auf das Wesentliche, das Passende, zu konzentrieren?

Das Amm oder Breistart

Immer wieder ist es spannend, Nerven aufreibend oder ganz ohne nennenswerte Vorkommnisse, wenn der Speiseplan eines Kleinkindes erstmalig erweitert wird. Nicht mehr einzig die Mama fungiert als Quelle von Nahrung, Kuscheln und Schmusen in einem.

Es gibt sicher viele Gründe warum und wann zugefüttert oder ganz abgestillt wird. Bei unseren Beiden verlief es unterschiedlich. Unser Sohnemann, also Nummer 1, akzeptierte oder genauer musste höchst selten Mama in Flasche genießen. Das geschah unter Meckern. Zu Hause erwartete mich ein gänzlich fertiger Papa, aber ein friedlich schlafendes Kind. Der Gemüsebrei, in verschiedenen Ausführungen gekocht, kam später so gut an, dass auch mal eine Oma, ein Opa ihn reichen durften. Unsere Nummer 2 stand intensiver einzig auf Mamaflüssignahrung. Während des Familienessens angelte sich später eine junge Dame von 7, 8 oder 9 Monaten ab und zu Essen von Mama oder Papas Teller. Über Brotkanten, gedrückten Kartoffeln und weichem Gemüse klappte ihr Übergang in die Esswelt der Großen recht gut. Einen eigenen Teller, einen eigenen Platz lehnte sie lange Zeit ab.

Unser Enkel, ihr Sohnemann, war reichlich ein halbes Jahr und sollte Gemüsebrei probieren. Mama in Flasche, fein in Portionen eingefroren, klappte bereits. Als regelmäßige Ausfahr-Großeltern kannte uns der kleine Schatz und eine gewärmte Flaschenzwischenmahlzeit stellte kein Problem dar. Mama und Papa studierten noch, da halfen unsere Enkelnachmittage allen. Wir entdeckten unsere Umgebung zu Fuß, der junge Mann wurde an der frischen Luft fein geschaukelt und insbesondere die Mama bekam für 2 bis 3 Stunden Planungssicherheit.

Nun aber Brei! An diesem Tag, den Hochzeitstag der jungen Eltern wollten wir, wie gewünscht, Klein-Stellan

zum

Ausfahren abholen und die Eltern einige Stunden später bei uns zu dritt erwarten. Unsere längere

Ausfahrt

klappte wie

gewohnt.

Der junge Mann ließ seine Augen von links nach rechts und umgekehrt wandern und belauschte recht

aufmerksam,

also fast dauerhaft wach, unser Gespräch. Vorahnung?

Bei uns zu Hause war auch noch alles in bester Ordnung. Als wir ihm aber, wie angeordnet, seinen Gemüsebrei

reichten, kam das Entsetzen. Kosten, Ausspucken: Umsehen, Wut und Schreien nach AMM. Auch die schnellstens

gewärmte Flasche wurde

heftig abgewehrt. Immer AMM, keine Tränen nur panisches Umsehen nach AMM.

Uff, was macht man – genauer was machen Großeltern mit doch ein, zwei Vorkenntnissen um den Eltern

ihre freien

Stunden mit Restaurantbesuch zu gewährleisten?

Das Übliche: Kuscheln, Singen, Musik, Schaukeln, Schauen, Trösten und, und es immer wieder mit Milch

oder Brei

versuchen. Nein, es kam nur AMM und das laut mit immer wieder zugekniffenen Lippen! Die wenigen blonden Haare

standen

senkrecht

und die Gesichtsfarbe nahm einen kräftigen Rotton an.

Das AMM musste auf dem schnellsten Weg trotz vieler Beruhigungsversuche herbeieilen. Nach überreichlichem,

fast

heftigem Trinken erschien ein Lächeln und der junge Mann wechselte wieder zu uns auf den Arm und spielte in

voller

Zufriedenheit.

Nun denn, Kühlschrank plündern und Hochzeitstag zu fünft! So ganz nebenbei erfuhren wir, dass es

der erste

Breiversuch war. Stellan hatte zuvor nie Brei bekommen, geschweige Pastinakenbrei, wie der uns zum Füttern

übergebene.

Weihnachtsessen verschlankt oder vegane Einverleibung

Ein sehr großer, sehr schlanker junger Mann stellte sich uns während einer Veranstaltung vor. Es war

laut,

turbulent und der Tag vorangeschritten. Sein Name entfiel erst einmal, doch seine auffällig schlanke

Erscheinung

blieb haften.

Schlank, schmal, eindeutig mager war unsere Tochter inzwischen ebenso. Seit ein, zwei Jahren ernährte sie

sich

vegan. Zwei Striche verschwanden damals im Spätsommer 15 in der Dämmerung. Alles hat seine Zeit und

jede Zeit

ihre Trends.

Okay,

dann eben vegan das Übergewicht angegangen. Effektiv. Ist sicher nicht von Dauer, dachten wir.

Der schlanke junge Mann und der Veganismus blieben. Im Studienort Jena lernten wir unseren zukünftigen Schwiegersohn und eine Auswahl veganer Burger näher kennen. Die Burger-Kreationen schmeckten interessant und sättigten, was ebenso den zahlreichen Ratten um den spezialisierten Burger-Stand in der Johannisstraße bekannt zu sein schien. Nach dem Esserlebnis ging es glücklicherweise allein im Auto nach Hause. Unsere Körper standen unter Anpassungsdruck.

Einige Wochen später erhielt ich elektronische Post vom jungen Mann. Interessant, eine Übersicht mit akzeptablen Speisen zum bevorstehenden Weihnachtsessen: keine Stolle – dafür Obst, Nüsse, Trockenfrüchte. Das weitere verzehrbare Essen wollte mitgebracht werden. Perfekte Vorbereitung für ein, wie in der Nachricht festgehalten, spannungsfreies Klima. Richtig! Vorbereitung und Vorfreude gehör(t)en hinsichtlich Weihnachten zusammen.

Einst war das Stollenback-Wochenende im Dezember fester Bestandteil unserer Kindheit. Hier kam die ganze

Familie zusammen, um dieses Backwerk vor- und nachzubereiten. Der Duft der verschiedenen Zutaten sowie

ausgiebiges Naschen gehörten

zur Adventszeit.

Weihnachten – ein Familienfest im Jahresrhythmus. Daher gab es nur einmal im Jahr entsprechende Speisen

zum

ausgiebigen gemeinschaftlichen Verzehr. Pannen wie Brandblasen und streikende Spülmaschine gehörten

zur

Vorbereitung – ebenso

kindlicher Entdeckersinn wie die Vervollkommnung des Mandel-Schnips-Zielschießens. Gesprächsstoff

für die

folgenden Jahre!

Tradition – als Weitergabe von Verhaltensweisen? Hier eher familiäre Gewohnheit mit Genussfaktor.

Beinahe drei Jahrzehnte verlief unser Weihnachtessen nach stetiger, bis dahin allseits gewünschter Abfolge. Erst vier, dann drei und nun 2015 wollten zwei Generationen zusammen essen. Jetzt wurde es anspruchsvoll. Nun ja, bereits ein Jahr zuvor gab es ein recht Kartoffel-lastiges Weihnachtsessen. Alle wollten die Diätbemühungen unseres damals jüngsten Familienmitgliedes unterstützen. So übten wir uns in Verzicht, welchen wir als Episode ansahen.

Das Thema Essen vermag an sich erfüllend sein, denn es scheint nur diesen Gesprächsstoff zu geben. Eine Familientafel mit veganer Beteiligung kennzeichnet ein dauerhaftes Hinterfragen: Warum enthält der Familien-Kartoffelsalat Zutaten tierischen Ursprunges – zu plebejisch? Primitiv! Indiskutabel! Schon wieder Pute mit Klößen und Grünkohl bzw. Rotkohl? Ausgedient! Weihnachtsstollen mit Butter und Staubzucker oben auf – wie gewöhnlich. Zucker! Oh, die Gesundheit, disziplinlos!

Vorsorglich signalisieren alle bisher Disziplinlosen dezent Verständnis sowie Bereitschaft zur

Mäßigung. Sie

kauen mehr oder weniger bedachtsam und essen wenig, dafür auffallend langsam.

Dem zähen Gesprächsfluss mit allgemeiner Erstarrung folgte meist ein schnelles Ende!

Unser Start als Eltern – unser Entsetzen als Großeltern

Start

Beginn des Jahres 1985: „Frau Ernst, das hätten wir von Ihnen nicht gedacht.“ Wie bitte? Nein, ich war nicht kriminell geworden oder dergleichen. Pflichtgemäß meldete ich im 4. von 5 Regelstudienjahren meine Schwangerschaft. Das verband ich mit der Äußerung, unser Kind nicht nach der Geburt verwahren zu lassen, allenfalls länger zu studieren.

Als direkte Reaktion folgten angedrohte, durchgeführte und wieder zurückgenommene Exmatrikulation von

uns

beiden werdenden Eltern. Wir Übeltäter studierten an einer Einrichtung. Mit Kontaktverbot zu den

Kommilitonen

plus

Sonderstudienplan

kam man uns entgegen? Später vervollkommneten u. a. Kontosperrungen, Stromabschaltungen sowie

unregelmäßiger

Besuch von unfreundlichen Herren das Bedrohungspotenzial.

Warum? In dieser auserwählten, extrem kleinen Einrichtung herrschte Kadavergehorsam in der Hoffnung auf

Teilhabe

gleich auf etwas Extravaganz im grauen DDR-Alltag. Offen für ein selbstbestimmtes Familienleben

einzutreten,

verstimmte

folglich Lehrkörper, Mitstudenten, vermeintliche Freunde bis hin zu Teilen der eigenen Familie. Gefahr und

Spiegel zugleich.

Das Leben geht weiter und schert sich NICHT um zeitweise erfundene Regeln. Für das Leben in und mit Familie entschieden wir uns und trugen die Konsequenzen, diese uns letztendlich stärkten.

Wie? Ja, es stärkte, weil man uns mehr oder weniger zwang, über Sinn und Zweck vieler Dinge

nachzudenken! Nicht

Angst sollte unser Familienleben bestimmen! Im Grunde gründete unsere Entschlossenheit in stetiger

Bedrohung, in

empfundener

Hilflosigkeit wie Verzweiflung.

Was motivierte uns? 3.970 g Glück!

Eine frühkindliche Fremdbetreuung – nie! Kindergarten – Spielzeit okay!

Niemals aufgeben, weiter versuchen, den fachlichen Aufgaben nachkommen. Neugierig für andere Positionen wie Lebensweisen sein, half gegen das Gefühl der Einsamkeit. Und Lesen, Lesen – querbeet Lesen, dazu Reflektieren! Einen Fernseher gab es damals und gibt es heute ebenso nicht.

Unseren Blick galt und gilt es zuversichtlich nach vorn, wie ebenso immer wieder nach innen zu richten. Die eigene Vergangenheit, die ursprünglichen Wünsche und Ziele wiederholt betrachten und versuchen diesen nachzukommen, um Hindernisse, Konflikte und Widersprüche nicht ausschließlich als Last empfinden zu müssen.

Wir mussten unsere beruflichen Intensionen nicht aufgeben. Der Druck stieß uns ins effektivere Lernen und

Arbeiten sowie ins Abwägen der Prioritäten im Leben. Mit dieser Einstellung durchstanden wir auch die

sogenannte

Wendezeit. Seit

über 30 Jahren arbeiten wir in unserem Wunschberuf, haben Tiefschläge, Lügen und

Kriminalität erfahren, ebenso

Erfüllung, Anerkennung und interessante Begegnungen erlebt.

Unser familiäres Glück, unser selbstbestimmtes Familienleben stand und steht darüber.

Entsetzen und Ende

Unsere Familie vergrößerte sich. Mit Beginn unserer Großelternschaft holten uns alte, neue Dogmen ein.

Als begeisterte Radwanderer wissen wir, dass sich Unwetter meist ankündigen. Mit der Zeit lernten wir diese Zeichen zu deuten, wie den Wettervorhersagen unter Vorbehalt zu trauen. Im privaten Umfeld war hinsichtlich Vorzeichen von Ungemach und heraufziehender Katastrophe vollkommen unerwartet viel zu erfassen.

Als ohne irgendeinen Zwang Kinderkrippe und Ganztagsbetreuung in unsere Leben trat – genauer in das Leben

unseres ersten Enkels treten sollte, registrierten wir zutiefst betroffen diesen Umstand. Quasi aus dem Schock

heraus wechselten wir

in die Position der analytischen Beobachter, um Gesprächsansätze zu finden. Die Erziehungshoheit

obliegt den

Eltern. Das ist und bleibt unsere Überzeugung. Jedoch wie konnte es geschehen, das ein Kind 2019 Dinge

erdulden

sollte, welche wir

einst unter erheblicher Gefahr in den DDR-80ern seinem Onkel ersparten?

Auch seine Mutter, unsere Tochter, war nie in einer Kinderkrippe. Mit fast vier Jahren besuchte sie, wie ein

paar Jahre zuvor ihr Bruder stundenweise die Spielgruppe eines kleinen privaten Kindergartens in unmittelbarer

Wohnumgebung.

Stets versuchten wir, ein selbstbestimmtes Familienleben zu vermitteln. Und nun stand das Konstrukt Familie